住みやすい街ランキング所得と住みやすさは比例する? ~市町村ランキングが示すものから~

2019.06.14

日本全国どの市町村の所得が多いのか。そのデータは、街や村に暮らす人々の生活ぶりが垣間見える、一つの指針かもしれません。そこで、所得ランキングをご紹介しましょう。はたして、皆さんの暮らすエリアはランキングされているのでしょうか。さらに、所得の多さと住みやすさは比例するのか、という点にも注目してみたいと思います。この興味深い比較から、どんな結論が導き出されるのでしょうか。

地方自治体別の個人所得ランキング

政府刊行物に『個人所得指標』というデータ集があります。昭和47年に刊行され、出版社や名称などが変更されながらも、現在まで毎年発行されています。 総務省による毎年の市町村の課税状況などの調査を基に、加工計算。それに地方自治体の人口・世帯と小売年間商品販売額などを加え、算出しています。指標は全国平均を100とした所得指数、人口一人当たり所得、納税義務者一人当たり所得、世帯当たり所得などの実数を収録したものです。

ベスト20のうち東京都が17もランクイン

全国平均を100とした指数のランキングがあります。最高値は、皆さんの予想どおり(?)東京都港区の348.9。全国平均の約3.5倍もの数字になりました。ちなみに、最下位は鹿児島県伊山町の34.1で全国平均の約3分の1でした。

ここに示した表でわかるように、ベスト20のうち、なんと17が東京都でした。経済の一極集中をあらためて痛感するデータといえるでしょう。しかし、想定外の事実も見えてきました。なんと東京都のなかでも「村」がランクインしているのです。

全国所得ランキング

| 1位 | 東京都港区 | 348.9(482.5万円) |

| 2位 | 東京都千代田区 | 319.7(442.1万円) |

| 3位 | 東京都渋谷区 | 281.5(389.3万円) |

| 4位 | 東京都中央区 | 230.0(318.1万円) |

| 5位 | 東京都目黒区 | 214.5(299.6万円) |

| 6位 | 東京都文京区 | 209.2(289.3万円) |

| 7位 | 東京都世田谷区 | 191.0(264.2万円) |

| 8位 | 兵庫県芦屋市 | 190.7(263.8万円) |

| 9位 | 東京都武蔵野市 | 179.8(248.7万円) |

| 10位 | 東京都小笠原村 | 176.6(244.3万円) |

| 11位 | 東京都新宿区 | 171.9(237.7万円) |

| 12位 | 東京都品川区 | 169.4(234.3万円) |

| 13位 | 東京都杉並区 | 168.3(232.8万円) |

| 14位 | 東京都青ヶ島村 | 164.5(227.5万円) |

| 15位 | 千葉県浦安市 | 159.2(220.2万円) |

| 16位 | 秋田県大潟村 | 154.1(213.1万円) |

| 17位 | 東京都豊島区 | 152.7(211.2万円) |

| 18位 | 東京都三鷹市 | 149.2(206.4万円) |

| 19位 | 東京都中野区 | 149.1(206.2万円) |

| 20位 | 東京都国分寺市 | 148.4(205.3万円) |

※ 2016年 ゼンリンジオインテリジェンス発行

(現:ゼンリンマーケティングソリューションズ)

なんと第10位に小笠原がランクイン

2011年6月、小笠原諸島は世界自然遺産に登録されました。この東京都小笠原村が、10位にランクインしているのです。登録以来、東洋のガラパゴスなどと評判は高まり、豪華客船でのクルーズが人気を呼ぶなど、観光客の急増がランクインの大きな要因のようです。また、東京都青ヶ島村も14位にランキングされています。青ヶ島村は、日本国内で最も人口の少ない地方自治体で、2014年時点では人口わずか170人。しかし、人口の約半分が島外出身で、平均年齢は全国平均(43.7歳)よりかなり若く40歳を切るほど。このあたりに、ランクインの理由がありそうです。

第16位に「あきたこまち」の秋田県大潟村

ランキングされている東京都以外の市町村で注目したいのが、「あきたこまち」の生産地として有名な秋田県の大潟村です。人口約3,200人、世帯数約1,000世帯のうち、約80%が農業に従事。大規模農業のモデル農村となっています。農家一戸あたりの水田は10haで、大型機械を導入。さらに住宅を1カ所に集約し、農場へ自動車で通勤するという生活パターンを取り入れるなど、近代的な大規模農業経営が進められてきました。その成果が、ランキングにあらわれたといえるでしょう。

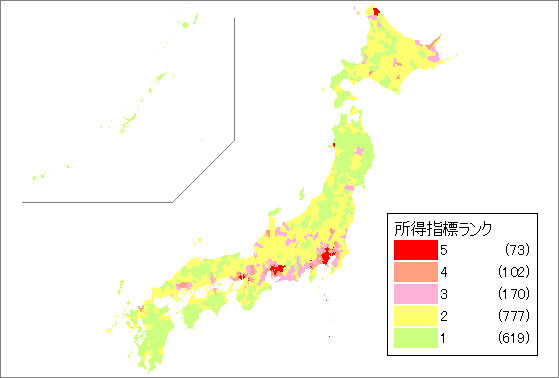

全国市区町村別所得ランキング

所得が多い市町村は住みやすいのか

ここまで所得という視点から市町村を見てきましたが、住みやすさという視点では、どんな結果が得られるのでしょうか。『最新版!「住みよさランキング2018」トップ50』(東洋経済新報社)というデータがあります。これは、全国の814都市(全国791市と東京23区:2018年)を対象に、「安心度」「利便度」「快適度」「富裕度」「住居水準充実度」などから、偏差値を算出し、評価したものです。

これによると、7年連続で千葉県印西市が1位となっています。ピンと来ない人もいると思いますが、印西市は、東京都心から約40kmの位置にある住宅都市。市内には多数の大型商業施設が進出し、東京と成田国際空港の中間に位置するなど、アクセスの良さも特徴です。また、都心部まで通勤可能でありながら、広い家を所有することができる。そんな環境に魅力を感じた若い世代が集まってくるようです。

低いランクつまり、そこにこそニーズがある

ちなみに、2位は愛知県長久手市。名古屋市のベッドタウンとして発展し、都市機能と豊かな自然環境を併せ持つ街。市民の平均年齢が38.6歳(H27年国勢調査)と全市町村で最も若いことも特徴です。3位の宮城県名取市は、仙台市の南東に隣接した街。鉄道、道路のアクセスも快適で、広域仙台都市圏の副拠点都市として注目を集めています。

「所得ランキング」でベスト20に入っている都市でも、「住みよさランキング」では圏外になっている街も少なくありません。東京の17の街のうち、「住みよさランキング」にランクインされているのは約半分の9都市にすぎませんでした。こうして比較してみると、所得の多さは住みやすさと比例していないのではないかという疑問が湧いてきます。どうやらお金持ちが暮らす街だから住みやすいわけではなさそうです。

ライフスタイルをデータ化することで見えてくるのもあるきらびやかなイメージの都心で暮らすこと、観光客の増加で経済的に潤うこと、しかしその一方で、快適な暮らしというのは別の次元で語るべきものなのかもしれません。そして、「安心度」「利便度」「快適度」「富裕度」「住居水準充実度」など、住みやすさを規定する項目のデータを活用することで、たとえばランクの低いエリアからはニーズが見えてくるでしょう。つまり、データの切り口次第で、新しいビジネスチャンスの手がかりを見つけることができるのです。